“瓷疯子”的异彩人生

——专访景德镇“传统颜色釉瓷烧制技艺代表性传承人”杨勇

有这样一座历史悠久的古镇,坐落于昌江之南,拥黄山一侧,这里窑火千年绵延不绝,以瓷闻名于世界,它就是瓷都景德镇。景德镇是世界著名瓷都,制瓷历史悠久。史籍记载,“新平冶陶,始于汉世”,可见早在汉代就开始生产陶瓷。自元代开始至明清历代皇帝都派员到景德镇监制宫廷用瓷,设瓷局、置御窑,陶瓷工业非常繁荣,从古至今景德镇人的制瓷技艺也不断推陈出新,人才辈出。本期专访景德镇几十年致力于传统颜色釉瓷烧制技艺传承于研究的代表性传承人杨勇。

人物介绍

杨勇,男,1969年出生于景德镇陶瓷世家,祖籍丰城。毕业于景德镇陶瓷学院,从业近40年,主要研究传统陶瓷颜色釉,现为中国国家考古遗址公园景德镇御窑厂,景德镇建国瓷厂及明清御窑遗址徐家窑高温颜色釉研究所总工程师,江西省高级工艺美术师。

江西省非物质文化遗产“浮梁青花珠明料煅烧技艺代表性传承人”

景德镇市非物质文化遗产“传统颜色釉瓷烧制技艺代表性传承人”

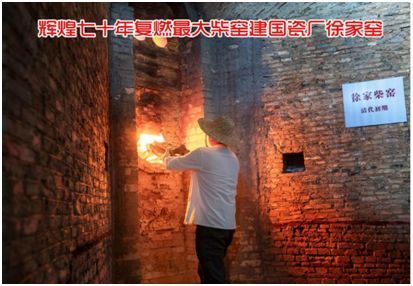

景德镇市建国瓷厂徐家窑传统颜色釉瓷烧制技艺传承人

浙江省龙泉市陶瓷研究所所长、浙江省首届龙泉市工艺美术大师

景德镇陶瓷职业技术学院客座教授

景德镇全国高等院校陶艺交流培训中心艺术总监

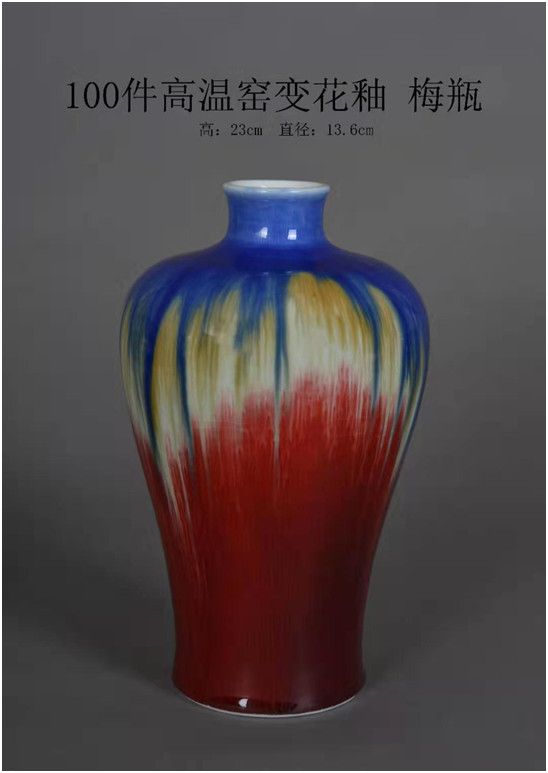

颜色釉,在釉中加上某种氧化金属,焙烧后,就会显现某种固有色泽,故称“颜色釉”。釉料中加入不同的金属氧化物为着色剂,在一定温度与气温中烧成,会呈现不同色泽的釉,成为颜色釉。瓷上色釉,源于商代陶器黄釉。汉末晋初,创青釉瓷器。到唐代,则又创造了以黄、紫、绿为主的三彩,宋代又出现天青釉、粉青釉、红宝釉、紫宝釉和黑釉。到了明代,便有了钧红、祭红、郎窑红、胭脂红、美人醉等名贵色釉。钧红是中国最早出现的铜红釉瓷,宋时为河南钧州禹州所烧造,故名“韵红”,它的诞生,结束了当时青花瓷独占鳌头的局面,这在中国瓷业发展史上,确是一件划时代的大事。

天生注定的瓷缘

一次机会,注定要与瓷器结缘,穷极一生探究瓷器色彩变化的奥秘。

1978年7月,全国建筑陶瓷行业大会在陕西省咸阳陶瓷研究所举行。国内外相关的专家和陶瓷材料的科研人员云集于此,杨勇的外公龙一飞作为陶瓷材料专家收到邀请参会。当时正值暑假,不到10岁的杨勇便随同前往。在工作会议的间隙,杨勇跟着专家们走访游历陕西的各个古窑址,观察工艺,把玩瓷片,也许在小小杨勇心中,这只是一次快乐暑假。但从此,宋代古窑的神秘、陕西省铜川耀州窑特别,及见到的各种各样多彩的瓷片,还有那些有趣的工序却在杨勇幼小的心灵留下了一个烙印。此时,一颗种子已经埋在了杨勇的心中。

从那以后,小杨勇便经常到外公龙一飞和父亲杨国工作的地方玩耍,在他眼中十分好奇泥巴为什么经过烈焰的煅烧就会变成坚硬而光润的瓷器呢?在好奇心的驱使下,激发了杨勇的强烈求知欲望。1980年4月,在外公及其父亲带领下,第一次参观景德镇宋代五大名窑,即湖田古窑遗址、杨梅亭古窑址、白虎湾古窑址、南市街古窑址、进坑古窑址,杨勇心中的无数个为什么?在大人们的解说中找到了答案。他在听取每个窑口的历史来源时就像听大人讲故事,在这娓娓道来的讲述中,杨勇慢慢熟知了每个窑口的来历,原材料的出处和选料,观看到了制作工序。后来又去浮梁县东埠高岭瓷矿遗址。探寻“高岭土”的来历。调查每个矿点的外观、成色、可塑性。在这期间,又在大人们口中了解到景德镇宋、元、明、清、近代的开采使用情况。那些年,跟随大人到处游历探访,找矿石,玩泥巴。回想起自己童年是很快乐的,1981年2月,杨勇又随外公、父亲一起去窑里面烧“照子”,即试烧釉色,各种彩色的釉色样品,看的人眼花缭乱,没想到釉色能让瓷器呈现出如此的绚丽多彩。至此,杨勇注定要与瓷器结缘,探究瓷器颜色的奥秘。

耳闻目染 不觉中神往

人生若白驹过隙,一辈子最幸福的事情,莫过于早早就确定了人生的奋斗目标,有了追求和信仰。在祖父辈耳闻目染的影响下,不知不觉中隐约有了方向。

杨勇自幼生活在陶瓷世家。说起自己是如何把研究陶瓷的颜色釉作为毕生的事业,就不得不提其祖父杨炳生和外公龙一飞对他的影响。当年祖父杨炳生12岁时从江西丰城来景德镇学艺,早年拜师清代末期景德镇占梅生先生。学习和研究颜色釉,擅长各种高、中、低温陶瓷颜色釉和泥料工艺制造。后又在上世纪三十年代再度拜有“东方毕加索”之称的镂雕名师徐播生先生为师(字顺元,号“盘古”)学习。三十年代末祖父就已经开始独自研发颜色釉和恢复传统颜色釉工艺,经过反复试验,多年的实践,祖父研制的“郎窑红釉”、“窑变花釉、”茶叶末釉”、“祭红釉”、“釉里红”、“汝窑”、“南宋官窑”与“龙泉釉”取得成功,为陶瓷艺术和陶瓷生产提供了更多可能性,这些釉料的研制成功,一度震撼海内外,并引发香港《文汇报》及《大公报》都进行了专题报道。1949年5月景德镇解放。新中国政府联合景德镇做陶瓷规模较大的私有作坊公私合营。祖父杨炳生创办的陶瓷作坊也并入合作社,进入景德镇市轻工业部陶瓷研究所工作,负责传统颜色釉恢复事宜。父亲杨国继承了祖父的事业,一直从事着陶瓷工艺的研究工作。

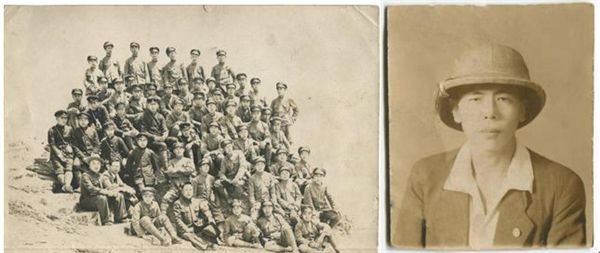

外公龙一飞是解放战争离休老干部。早年留学日本主攻“陶瓷专业”,1946年回国在吉林省长春师范学校担任日语和英语教师。1948年赴吉林解放区九台县碗厂(中国建材部玻璃陶瓷研究所前身)担任技术攻关组长。随后参加建国初期筹建中国建材部玻璃陶瓷研究院工作,并受聘为著名中国陶瓷咨询专家(享受国务院津贴)。

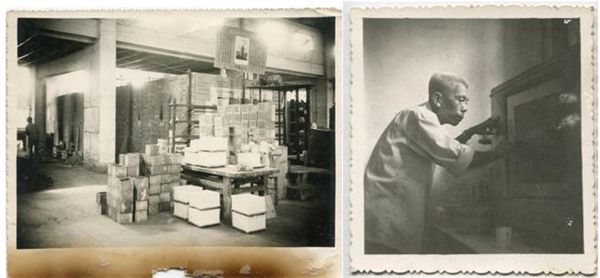

杨勇的外公龙一飞先生(日本留学照)

1950年杨勇的外公龙一飞先生(二排右)与其老师加藤合影

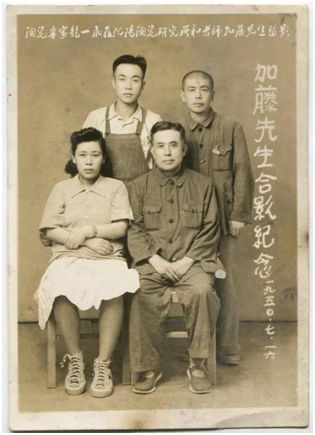

《陶瓷墙地砖生产》一书是龙一飞牵头和他的学生们一起编撰完成的,书本手稿扉页上写给杨勇的寄语

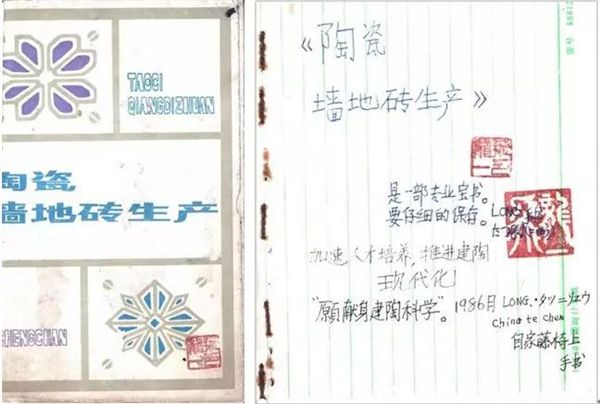

时间到了1949年10月1日新中国成立,九台碗厂全部工作人员迁至沈阳,先后组成中央重工业部第一陶瓷厂、沈阳陶瓷厂、沈阳陶瓷研究所。1950年由外祖父担任总负责,新中国第一所专业陶瓷技工学校在沈阳陶瓷研究所组建。1952年外公作为中国第一本陶瓷教科书《陶瓷》主要编撰人完成了教科书并正式出版。次年由其外公主导的沈阳陶瓷研究所联合长春汽车制造厂研究新中国第一部汽车火花塞并取得成功。1955年北京为恢复古建筑,成立北京琉璃瓦厂,由其外公担任技术总负责在北京门头沟组建攻关小组。之后,中国建材部多次委派其外公组建唐山陶瓷厂技术革新攻关小组、担任北京玻璃陶瓷研究院任国家技改项目“陶瓷过滤片”总负责人。1962年,被组织委派担任“景德镇陶瓷厂”总工程师,也是江西省当时唯一的总工程师。带领陶瓷厂研发出“三角”牌面砖一度享誉海内外,因为质量优良成为国家出口免检产品。

中国第一本陶瓷教科书《陶瓷》

1964年雕塑瓷厂党委会决定,为推动颜色釉单一品种的研发以适应市场需求,任命熊钢如(现为中国工艺美术大师)为技术科科长。特邀请我的外公龙一飞研制颜色釉配方多元化的工作。经过一系列努力研制,铁红结晶大朵花釉成功问世,在陶瓷艺术领域引起轰动,釉料配方正式通过了轻工业部陶瓷研究所的审批。随后,瓷釉料成功运用于陶瓷生产的装饰花瓶、文房四宝以及各类日用陶瓷等各类器形上,最终以“液相分离法”为名申请了国家技改项目,为中国陶瓷艺术界做出贡献。文革时期,我的外公被列成为三查对象,仍然默默无闻的工作在第一线。按组织要求完成当时中共中央向江西省政府下达的指定景德镇陶瓷厂在南昌八一广场建设“万寿宫”(现为江西展览馆)外墙、内墙和地砖的任务。

文化大革命时期,由龙一飞负责江西省南昌八一广场建设万寿宫(现在称江西省展览馆)的外墙砖和内墙砖设计生产,图为龙一飞在景德镇陶瓷试制现场。

在1972年负责建材部技改项目完成“刚玉陶瓷”和“陶瓷车刀”在景德镇陶瓷厂试制的生产任务。并负责主持完成了1976年5月中央军委要求景德镇陶瓷厂开发陶瓷防弹衣的任务,成功研制出产品,运用于对越自卫反击战装备中。1978年由我外公主持的研究项目“刚玉陶瓷代替钨鈷合金模芯”获景德镇科技大会奖。次年由于多年积劳成疾,诱发脑梗导致半身不遂十年。患病期间还兢兢业业编著的《日英汉陶瓷辞典》已由中国轻工业出版社列为陶瓷专业工具书籍于1985年正式出版。祖辈们兢兢业业,为事业无私奉献的敬业精神,和无比坚强的意志,像一盏明灯时刻引导和激励着杨勇向目标前行。

双脉单传的“瓷疯子”

做事只有达到痴迷的境界,才能将其做到极致,他痴迷瓷色的美妙,为之疯狂,正如“不疯魔不成活”…

回顾前辈为陶瓷行业的发展,做出的努力和贡献,杨勇即为家族自豪,也自感有压力,他要继承祖辈的技艺和经验,同时也要有自己的创新。为此,他决意要将祖辈留给自己的这些宝贵经验财富继承好,与时俱进的发扬光大。走出一条属于自己的多彩人生路。

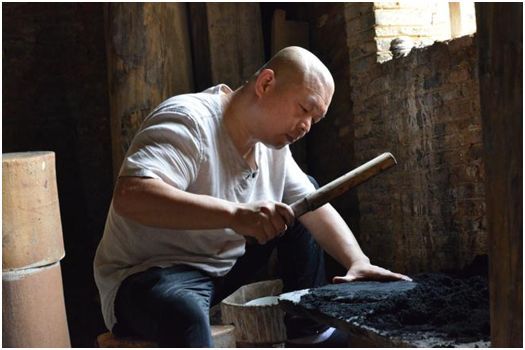

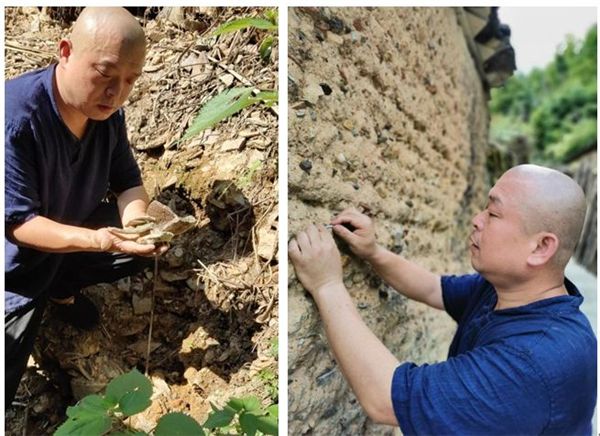

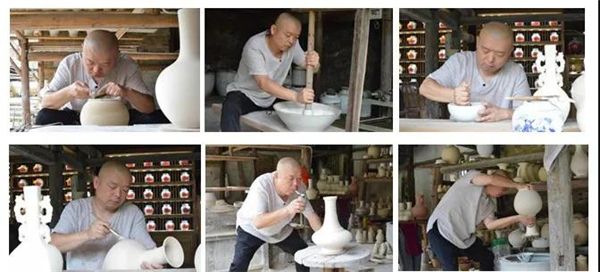

从小生活在瓷都,衣食住行处处都围绕着瓷的影子,祖辈代代相传的制瓷事业,就像是春风化雨,潜移默化的影响着杨勇。他说他非常幸运,因为他是同时继承了祖父和外公两位老师的经验,可谓是“双脉单传祖传绝技”。杨勇从景德镇陶瓷学院毕业,分配景德镇陶瓷原料总厂技术开发科工作。负责陶瓷绘画与材料结合运用,新矿区陶瓷原料矿点考察,原材料加工技术,景德镇十大瓷厂釉料开发技术,提供标准生产工艺指标参数。在平时的学习工作之余,杨勇会到景德镇和周边地区的矿洞中寻找矿石样本来分析,先后对昌江区三宝矿石区、浮梁县瑶里镇、九江市星子县高岭土区、抚州地区临川高岭土(也称墨鱼骨头)矿区等等地方都进行了多次考察研究,上世纪80年代,交通不便,山上更是无法通车。每次出去探洞,都是随便带上干粮就只身前往,每到一处都仔细挑选矿石或矿土样品,认真做好笔记标签,因为不放过他认为有价值的矿石,经常是空手去背满满一袋子石头和土回来,累得满头大汗,却心甘情愿。用他自己的话来讲,他自己是一个很轴的人。他采到不同矿石,有灰青色矿石、灰淡绿色矿石、灰白色矿石。通过单独试烧来测试它们的含铁量、高温熔点、测试烧出后的白度。

有一次,杨勇发现浮梁县寿安镇的石灰石矿点中有两个颜色,一个灰白和另一个白色,差别微妙。为了更好把其中的一些成分搞清楚,他按照父亲以前传授的方法,进行反复研究和试烧,发现两种矿石在与狼积草煅烧二灰的含钙量不同,关系到烧成熔点温度不同。因为不同的矿点矿石成分都有微妙差异,几年里,杨勇周边走遍景德镇的矿石点,做了大量采集、实验、对比、记录工作,掌握了大量的一手数据资料和实践分析的结果。他根据父亲的提示,景德镇昌江区陈湾瓷石矿点,对传统颜色釉中有非常重要作用,他边针对此矿点进行系统了解,分析矿石的特性。最终确认矿石原料是景德镇传统颜色釉,尤其是郎窑红釉和窑变花釉系列,制釉不可缺少的原材料。

随着改革开放步伐的加快,对外交流的机会也多了起来,杨勇的对色彩釉原料的探究已经向全国范围扩展。在这期间他先后赴安徽考察祁门瓷石矿区,了解到祁门瓷石对泥料的玻化调节起着重要作用,可以使瓷胎的油嫩度增加,增强陶瓷的密度。考察浙江龙泉市龙泉瓷厂及宝溪乡、大窑窑址、溪口窑址以及原料产地,了解哥窑和弟窑的来历,包括梅子青与粉青的不同特色、不同时期器型特征及发色效果。考察陕西省铜川市耀州窑遗址,系统了解胎体、釉质、烧成,均为北方青瓷代表,包含以青瓷、黑瓷、剔花、花釉、兰花瓷、铁锈红花瓷等六大陶瓷体系的特征。对湖南长沙市铜官窑国家古窑遗址进行考察,也是中国釉下瓷发源地之一,进而了解到唐代龙窑窑址、窑炉结构、烧成温度、传统手工成型制作工序等。还考察了河北省保定市曲阳县涧磁村、野北村、东燕川村、西燕川村等窑址,了解定窑“覆烧法”和“火照术”大大提高工艺。定窑品种系列包括白定、黑定、紫定、绿定等特征,装饰纹手法则有白釉印花、白釉刻花、白釉剔花、金彩描花等操作手法。考察河南省神垕镇钧窑窑址,系统了解钧窑各个时期釉面特色,品种包括玫瑰紫、海棠红、茄皮紫、鸡血红、葡萄紫、朱砂红、天青、月白、葱翠绿等。考察泉州磁灶窑址、金交椅山窑址。考察福建德化白瓷。系统调查屈斗宫窑址、碗坪仑窑址。两个窑址烧造时间和历史,产品品种、釉面发色、造型特色以及烧成温度。

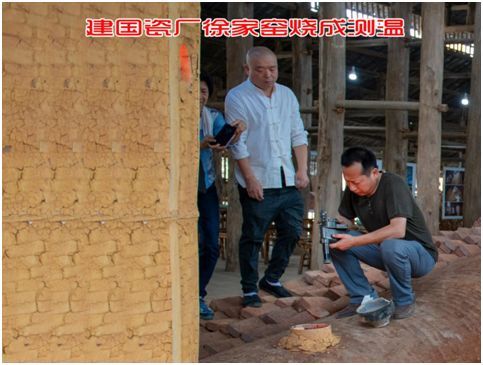

杨勇陪同原国家副主席李源潮参观考察景德镇建国瓷厂徐家窑

经过到全国各地的古窑址进行考察,了解各地制瓷的流程和工艺,杨勇吸纳了非常多的信息,这对其后期的创作和创新起到了至关重要的作用。在继承和学习了传统的制瓷技艺后,杨勇对釉料和泥料的特性已经非常熟悉,并能够较适宜的运用到陶瓷艺术创作和陶瓷生产中去。1993年3月,被广东省东莞市寮步陶瓷厂特聘技术顾问。厂房在杨勇的建议下引进了景德镇的百米隧道窑技改项目,解决了当时高消耗低产量的生产模式,迅速提高了产量,帮助厂家实现了高收益,同时在当地引发媒体的热议。此后,杨勇分别收到福建泉州申鹭达卫生洁具集团、广东省潮州非凡卫生洁具集团、广东省佛山箭牌卫生洁具集团等企业的邀请,研讨如何将传统颜色釉、粉彩、青花等工艺运用到产品中。杨勇的名字很快被各地的相关制瓷企业熟悉,接到大量的订单和技术邀约。澳门、香港、泰国、法国等等客户纷纷要求定制仿元青花、明青花、牡丹缠枝莲花、日月罐、青花龙纹梅瓶、青花四爱图梅瓶、青花人物玉壶春瓶、颜色釉瓷瓶等工艺瓷,还有很多日用瓷。这些订单,给杨勇的工作团队带来可观的经济效益,但杨勇更注重品质和艺术价值,在生产制作工序中观察不同时期的青花料和青花釉以及烧成温度的发色原理。

2019年12月20日杨勇陪同世界科教文组织,总部战略规划局副局长穆罕默德·杰里德(男法国人)与驻华处总代表欧敏行(女法国人)参观考察御窑厂,建国瓷厂徐家窑。

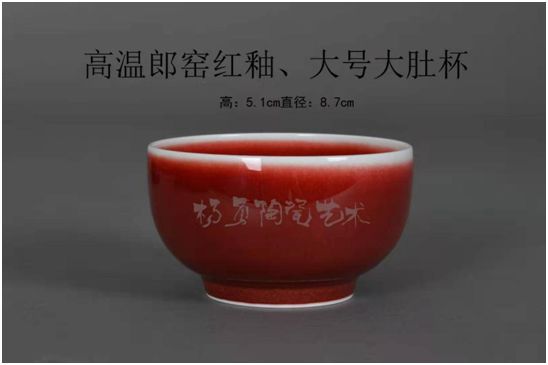

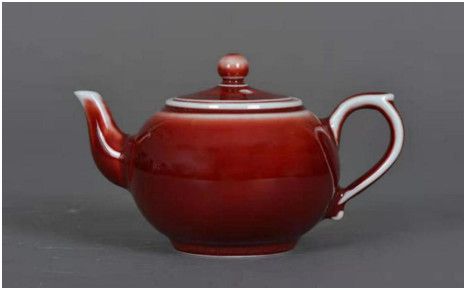

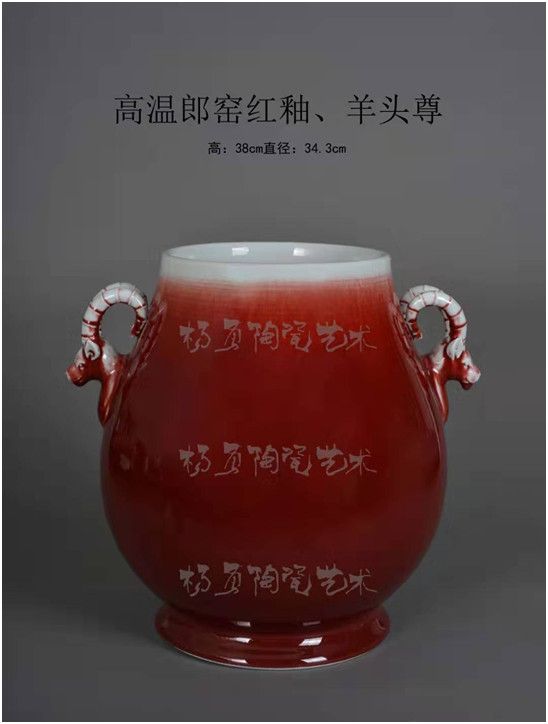

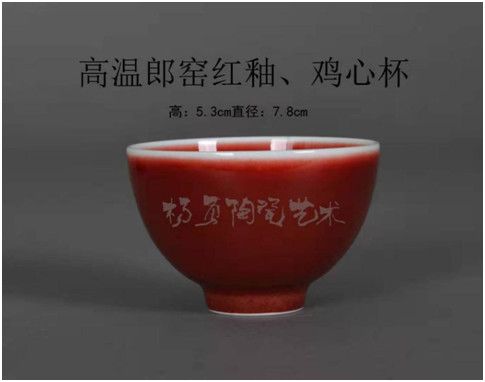

在丰富多彩的制瓷工艺中,杨勇特别钟爱“郎窑红瓷”。因为郎窑红,是中国名贵铜红釉中色彩最鲜艳的一种,因其于十八世纪始产于清朝督陶宫郎廷极所督烧的郎窑,故称“郎窑红。它的特点是:色彩绚丽,红艳鲜明,且具有一种强烈的玻璃光泽。由于釉汁厚,在高温下产生流淌,所以成品的郎红往往于口沿露出白胎,呈现出旋状白线。它的色泽莹润、鲜亮、匀净,以致出窑万象绚丽多彩。如色深,则鲜红如血玉,明净如铜镜;如色匀,则暗有墨色,古韵纵生;如色淡,则微显桃红,秀丽可人。正因为郎红釉色的深浅变化,有的釉色浓淡不均,有的色调饱满鲜艳,更有的洋溢着一丝丝动感,给人无限遐想。

但是要研究“郎红”那可非易事。郎红釉是以铜为着色剂,用1300℃高温烧成。由于对烧成的气氛、温度要求很严,烧制一件成功的产品非常困难。铜是一种很活跃的元素,在不同的烧制气氛下,铜的成色是不一样的。正常的铜红是在还原气氛下的呈色,但由于窑火、窑温等控制是需要很多苛刻条件和经验把控的,常常会出现烧制失败。如果气氛控制失误,使窑内呈氧化气氛,则铜则会呈层次不同的青绿色,有很多不确定性,需要投入大量的精力和财力才有可能获得数量有限的成品。制瓷作为景德镇人赖以生存的一个产业,在制瓷行业内烧“郎红”是个费时费力又不赚钱的事情,因此景德镇一直流传着一句话“若要穷,烧郎红”。但杨勇就是一个很轴的人,他爱挑战,爱探究,以至于一直沉迷研究烧制郎窑红釉。他在父辈研究釉料的基础上结合自己工作中的资料。追溯唐代的长沙窑,元代的景德镇窑,再到明早期的永乐、宣德年间景德镇窑,直到200多年前的清代康熙朝等不同时期,铜红釉瓷器的发展脉络。多方请教专家佐证,先后与陶瓷业内的前辈大师王锡良、张松茂、戴荣华、熊钢如、陆如、刘伟,和陶瓷研究专家邓希平、吴能、周国桢教授等进行经多方交流,对烧制的流程进行梳理归整。经过数年的反复烧制,数据对比记录,烧制流程的优化,采取传统原矿材料配制,可以说是废寝忘食,为了获得相对稳定的烧制数据,杨勇就与师傅们同吃同住,在窑炉旁寸步不离仔细观察记录。有志者事竟成,在经历了无数次失败再重新来的痛苦,耗资数百万资金的反复试验试烧后,终于在郎窑红领域取得重大突破。除了研究郎窑红、钧红、祭红、胭脂红、美人醉等名贵色釉。杨勇还研究窑变花釉、茶叶末釉、祭红釉、釉里红、汝窑,南宋的青釉、红宝釉、紫宝釉,还有龙泉釉。他的执着与痴迷让人咂舌,因此被圈里人戏称为“瓷疯子”一样的高温颜色釉王。

与国家级非物质文化遗产传统颜色釉瓷烧制技艺代表性传承人邓希平教授交流

与清华大学美术学院长聘教授白明在徐家窑现场交流高温郎窑红制作技艺

与瓷共语的人生路

中国瓷文化源远流长,有丰富的人文内涵,半生与瓷共语,探寻其中奥妙,亦苦亦乐,亦得亦失,只有身处之中的人最能体会。

杨勇做的这些工作,在旁人看来这些可能是枯燥乏味,甚至有些“疯”的,但他自己却乐在其中,他对颜色釉在制瓷中产生千变万化的色彩,已经到了痴迷的状态,别人认为的工作,在他看来到更像是一种玩味。他可以为了寻找到一种矿石,跋山涉水,像是逍遥的徐霞客,他可以为了获得一种独特釉色效果,像一位科学狂人把自己关在工作室反复试验,不理会尘世。自1978年随祖辈开始学习研究颜色釉和泥料配方已近40余年,一晃半生但终不悔。中国古陶瓷工艺美术大师黄云鹏在接受媒体采访时高度评价:“杨勇郎窑红作品,已经超越康熙时期的郎窑红水平!中国著名甲骨文学者、甲骨文书法艺术家怪夫子先生在看了杨勇高温郎窑红颜色釉瓷之后,欣然为其作品挥毫拨墨:“郎红特艺,非遗传人”。

他在前辈的基础上做了许多新的尝试。追求是无止境的,杨勇经过多年的努力,自身创作了许多作品,也获得了很多荣誉,但他以非常平淡而谦虚的口吻说,这都不算什么,和我的祖父辈相比,给予了我很多经验。诚然,以往的成功经验是需要我们这辈人继承的,但是要发扬光大传统的技艺,还是要有杨勇这种勤奋好学,勇于创新精神的。

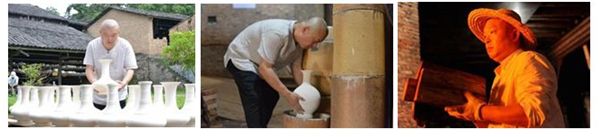

如今,杨勇带领自己的工作团队致力于郎窑红釉、窑变花釉、汝窑、南宋官窑、哥窑及龙泉青釉等系列釉料的研究和配制。始终坚持传统配方与传统工艺要求,采用天然矿物配制,结合现今的综合技术手段,使得配制的颜色釉料更显晶莹剔透,同时不失古韵风采。在景德镇颜色釉传统工艺配制研发方面一直保持着重要地位,不断的为景德镇制瓷产业做着贡献。2014年10月,应江西省文化厅、江西省非物质文化遗产保护中心、江西省电视台、江西省非物质文化遗产《赣风》纪录片摄制组、景德镇文化局、景德镇非物质文化遗产保护中心、浮梁县文化局之邀请,联合拍摄纪录片江西省非物质文化遗产《浮梁青花珠明料煅烧技艺传承人》19分钟纪录片。2015年8月,应邀参加北京国际电影节。纪录片江西省非物质文化遗产《浮梁青花珠明料煅烧技艺》,荣获中国国际电影艺术节传统纪录片金奖。

景德镇是闻名于世界的瓷都,甚至在一个时期,在西方人心中一度成为中国的代名词,这个神秘的东方小镇早在一千多年前就已经是世界制瓷产业的佼佼者了,随着时代的发展,近些年来景德镇迎来了快速发展时期,使这座城市越发的具有人文气息,同时也越发的国际化。杨勇深知自己做为承上启下的一代,作为“传统颜色釉瓷烧制技艺代表性传承人”和“青花珠明料煅烧技艺代表性传承人”身上的责任不小,他希望景德镇的一些优秀的传统技艺能被下一代继续传承下去。为此,他积极参与社会活动,开展对外交流,不断向大众传播自己掌握的非物质文化遗产项目技艺。

2003年3月,经景德镇市政府支持成立“景德镇全国高等院校陶艺交流培训中心”。

2003年9月,经浙江龙泉市政府支持批准成立“杨勇青瓷工作室”。

2004年2月,经景德镇市政府批准,创办“景德镇中华陶瓷学校”。

2005年3月,经景德镇市政府批准支持批准成立“景德镇杨勇陶瓷艺术馆”。

2008年5月,经浙江省龙泉市政府大力支持批准成立“龙泉市陶瓷研究所”。

杨勇希望通过加强与社会各界的交流合作,让技艺和信息互通,让更多的人感受非物质文化遗产项目的魅力,使我国传统的制瓷技艺能够让更多的年轻一辈所熟知,所喜爱,这样才能在前人的基础上更好的将我们祖辈留下来的精湛技艺传承下来,发扬光大。

天道酬勤 终有回报

获奖情况:

2007年11月,中国上海国际艺术节第九届中国工艺美术大师精品博览会暨《中国工艺美术优秀作品评选》获金奖。

2007年11月,中国上海国际艺术节第九届中国工艺美术大师精品展暨《中国工艺美术优秀作品》获创新艺术金奖。

2007年11月,中国上海国际艺术节第九届中国工艺美术大师精品展会暨《中国工艺美术优秀作品评选》获银奖。

2007年11月,美术陶瓷作品《海洋系列》、美术陶瓷《西藏绵羊》在第八届中国工艺美术大师精品博览会暨《中国工艺美术优秀作品评选》获“百花杯”中国工艺美术优秀奖。

2009年7月,作品《老鹰抓小鸡》荣获2009上海艺术博览会龙泉青瓷精品专项(陶瓷类)银奖。

2009年9月,雕塑作品《满载而乐》在2009年“闽龙杯全国陶瓷原创设计电视大奖赛龙泉赛区”入选作品集。

2019年3月,作品300件郎窑红釉《福同羊头尊》在中国温州工艺美术精品博览会荣获“快鹿杯”工艺美术创新设计大赛金奖。

2019年3月,作品300件郎窑红釉《赏瓶》在中国温州工艺美术精品博览会荣获“快鹿杯”工艺美术创新设计大赛金奖。

2019年8月,作品300件郎窑红釉《鹿头福同尊》荣获江西省“满意陶杯“2019师生创作陶艺教学作品展《一等奖》。

作品收藏情况:

2009年5月,青瓷作品《方肩寿字瓶》、《圆肩寿字瓶》、雕塑青瓷《飞天》、《制茶女》被浙江省龙泉市博物馆永久珍藏。

2009年8月,雕塑青瓷作品《龙泉青瓷制作工序》被浙江省南宋官窰博物馆永久珍藏。

2009年9月,雕塑青瓷作品《童年》、《跳马》、《老鹰抓小鸡》被浙江省龙泉市博物馆永久珍藏。

2010年4月,雕塑青瓷作品《中国龙》、《年年有余》、《王羲之爱鹅》、《茂叔爱莲》、《林逋爱梅》、《雄师》、《拔萝卜》、《童年》、《跳马》及《龙泉青瓷制作工序》全部入选原龙泉博物馆书记钟琦著作,中国传统手工艺文化书系列中国传统《龙泉青瓷》书籍。

2011年5月,直径108cm刻花作品《刻花龙纹大盘》被浙江省龙泉市博物馆永久珍藏。

2011年9月,雕塑青瓷作品《龙泉青釉奔马瓷雕》、《龙泉青瓷陆羽品茶瓷雕》被浙江省博物馆永久珍藏。

2011年9月,作品《云鹤粉盒》被浙江省杭州工艺美术博物馆永久珍藏。

2016年11月,作品《达摩面壁图》被浙江省职业艺术学院永久收藏。

2016年11月,作品雕塑人物《瓷雕人物三件》被浙江省职业艺术学院永久收藏。2016年11月,作品《面壁图》浙江省职业艺术学院博物馆永久收藏。

2019年6月,作品《300件郎窑红釉羊头尊》被景德镇中国陶瓷博物馆珍藏。

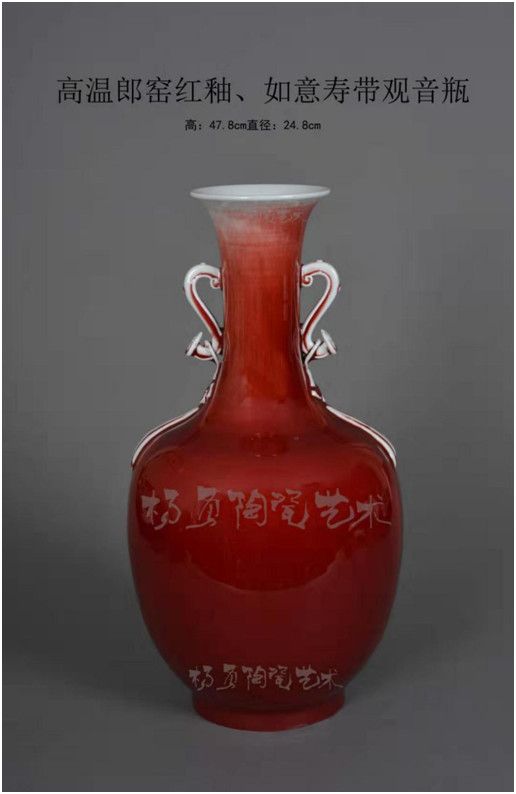

2019年7月,作品高温郎窑红釉《如意寿带观音尊》被浙江省龙泉青瓷博物馆永久收藏。

论文著作:

2010年,论文《传统陶瓷艺术中的宗教题材》发表于景德镇陶瓷2010年第二期;

2010年,论文《从陶瓷山水中读“天人合一”的审美境界》发表于景德镇陶瓷2010年第四期;

2007年,著作《2007年景德镇艺术陶瓷作品珍藏版》作品集担任编委。

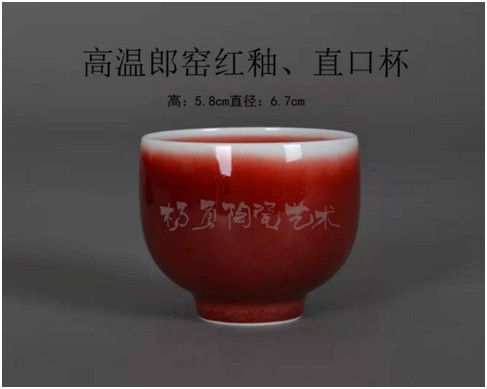

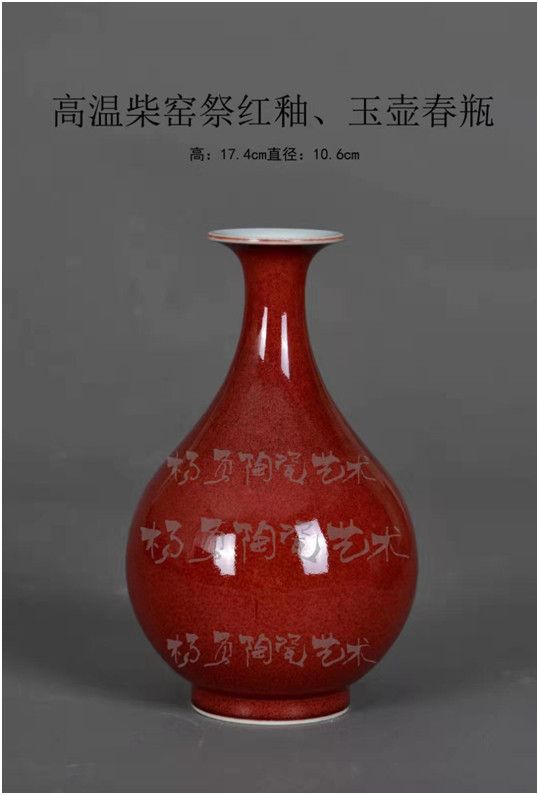

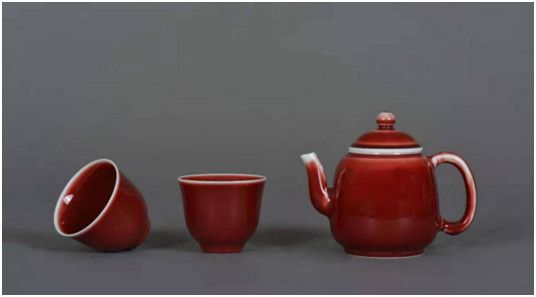

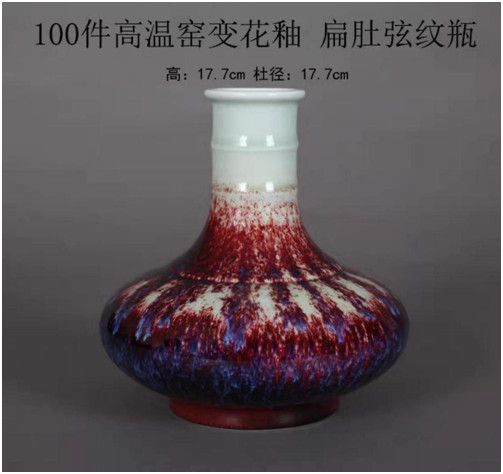

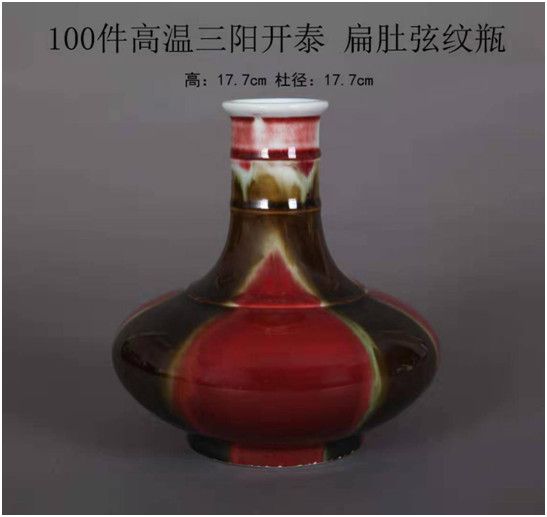

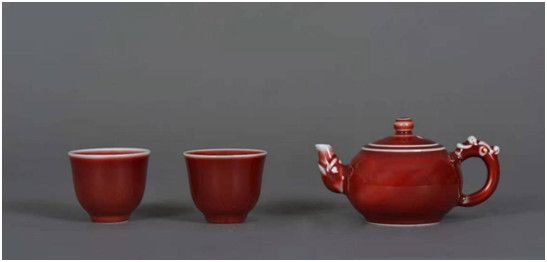

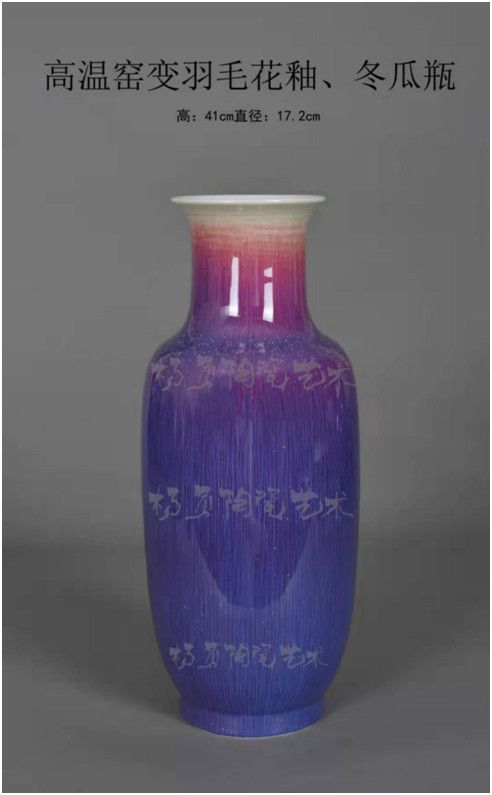

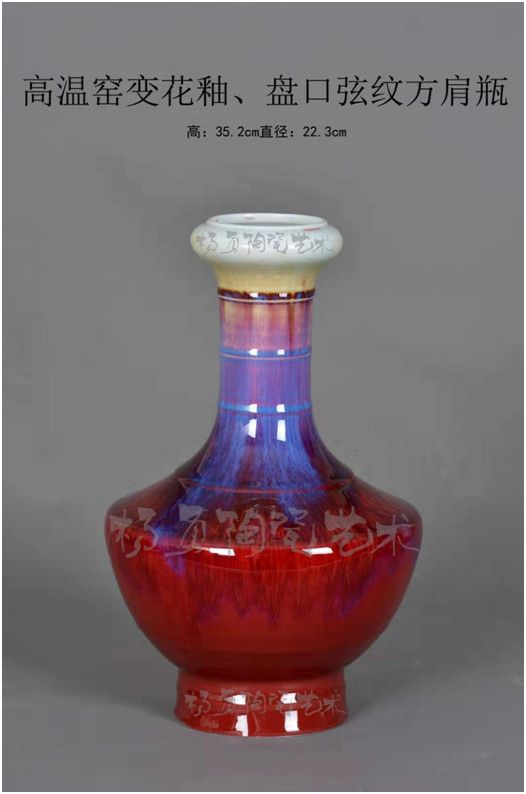

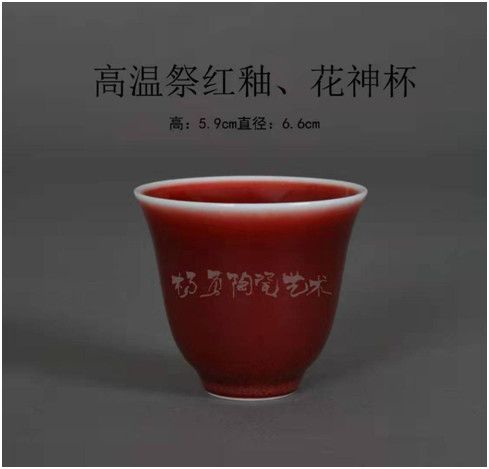

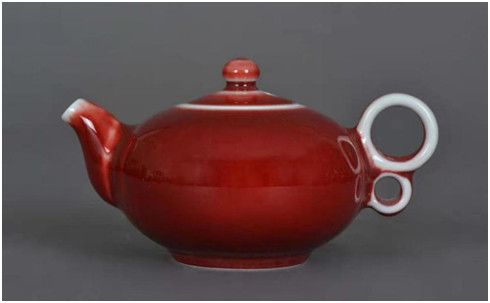

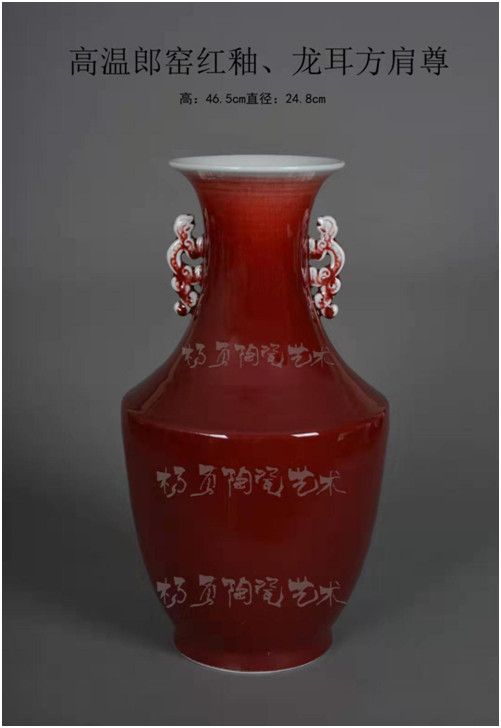

部分作品图片:(由于拍摄因素不可尽显实物质感)

(责任编辑/唐永谊)